江中新闻网讯 日前,文化和旅游部“青春正当时”文艺中国高校毕业季主题展演在“文艺中国”、人民日报客户端等平台播出。江西中医药大学人文学院编排的《中医之道》,经过严格的竞争遴选,获得线上展演资格。《中医之道》演绎的是历代名医推动中医发展的故事。与此同时,中医学院学生编排的情景剧《董奉与杏林》也搬上了学校舞台, "医者非为利往,唯求济世" 的台词,深深感染了广大医学生。

我校原创音乐剧《中医之道》巡演

江西是杏林文化的发源地,孕育了杏林春暖千古佳话。近年来,在中医药文化沃土上,江西中医药大学不断创新载体和形式,加强医德医风教育,讲好中医药故事,推动中医药文化传承创新。学校将仁心济世、悬壶济世的精神基因融入医德医风建设全过程。从三国董奉的杏林遗风到旴江医学的千年传承,从国医大师的言传身教到青年学子的躬身践行,江西中医药大学用一个个生动案例诠释着大医精诚的时代内涵,构建起独具特色的医德培育体系。

经典浸润:从文化根脉汲取医德养分

“健康所系,性命相托。当我步入神圣医学学府的时刻,谨庄严宣誓……”暑假期间,江西中医药大学临床医学院“悬壶”青年社会实践服务队又一次来到杏林文化的发源地——庐山杏林文化遗址公园。在董奉雕像前,大家高举右拳,郑重宣誓,目光坚定,掷地有声。学子们沿着以杏林命名的道路漫步,在董奉雕像前聆听三国名医治病植杏、以杏济贫的故事,在杏林文化发源地开展“杏林寻根”社会实践。

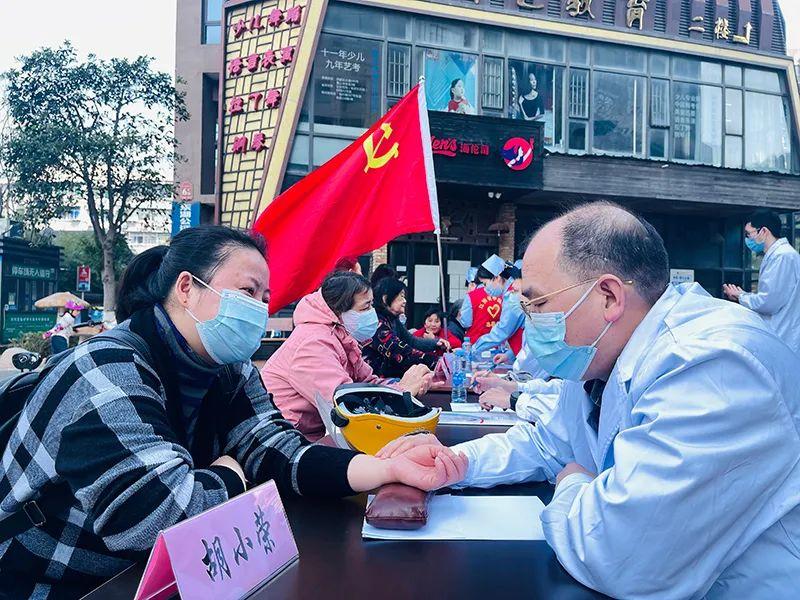

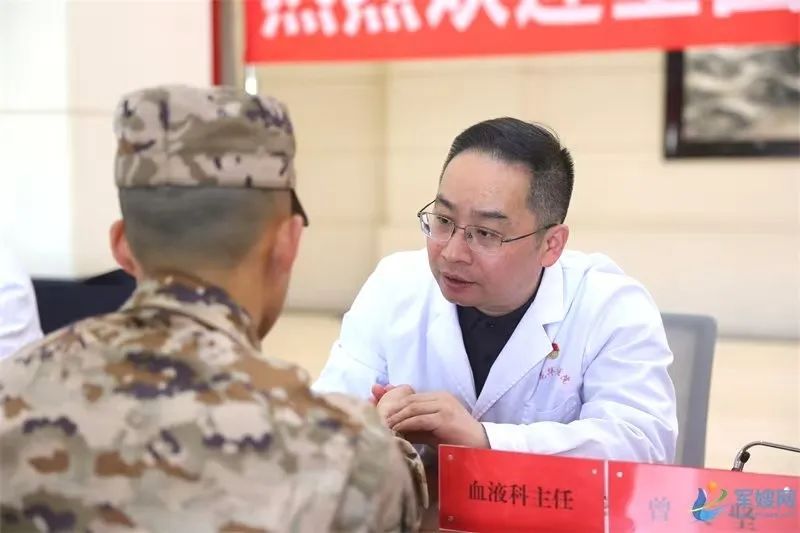

附属医院“红色杏林”专家义诊服务队深入社区为居民提供医疗服务

旴江医学——中国四大地方医学之一,拥有深厚的文化底蕴。学校组建专家团队,开展旴江医学研究,并将研究成果运用于人才培养和学生教育。南宋医家陈自明为撰写《妇人大全良方》,足迹遍布赣东各地,收集民间验方时“遇一法必求其理,见一方必究其源”。这种严谨治学的态度,如今转化为学校“跟名师抄验方”实践活动——学生跟随临床专家整理古籍验方,在破译建昌帮独特炮制技艺的过程中,体会旴江医家“炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力”的职业操守。

井冈山八角楼上的灯光,照亮了神州大地,也照亮了江西中医药大学医务人员和医学生做人民信赖的健康卫士的心田。江西中医药大学附属医院与井冈山市中医院紧密型医联体,将专家送到井冈山,让老区人民在家门口就能享受到省级专家服务。“丹青赤子”研究生社会实践队赴井冈山开展“三下乡”社会实践活动,发挥专业优势,指导当地发展中药材种植产业,助力乡村振兴。针灸推拿学院的学生来到茅坪村开展义诊,利用所学的针灸知识,为当地村民缓解关节炎疼痛。附属医院“红色杏林”专家义诊服务队,不定期组织党员志愿者开展义诊活动,为留守老人建立健康档案。

临床医学院“青囊益站”实践队在九江市杏林文化遗址开展暑期“三下乡”社会实践活动

近年来,江西中医药大学从深厚的文化根脉中汲取医德养分,让医德教育扎根文化土壤。通过组织学子在杏林文化发源地寻根,聆听董奉治病植杏、以杏济贫的故事,传承杏林所蕴含的医者仁心;深入挖掘“旴江医学”的文化底蕴,将陈自明严谨治学的态度与建昌帮坚守的职业操守融入实践教学,让学生在整理验方、破译炮制技艺中感悟医者的责任与担当;更以井冈山精神为指引,通过医联体建设、“三下乡”、义诊等活动,引导医务人员和学子践行“做人民信赖的健康卫士”的誓言,让从文化根脉中汲取的医德养分,转化为服务人民健康的实际行动。

榜样引领:以医者群像铸就道德标杆

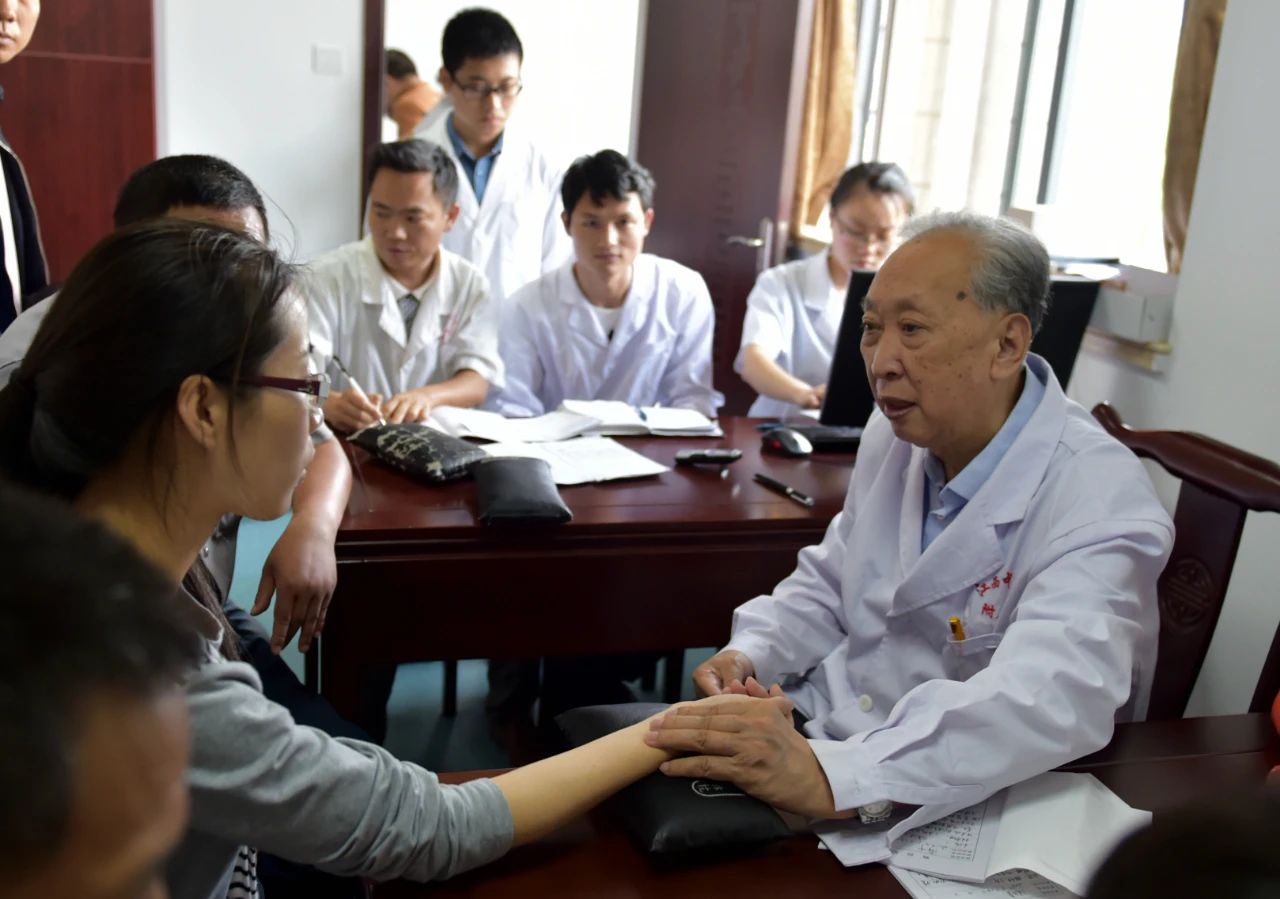

国医大师伍炳彩为患者诊疗

“指下轻松,肩头沉重;遣方用药,生死于斯。作为一名医生,我们要有高尚的医德,精湛的技术,才能更好地解决人民群众病痛,不负医生这一光荣的职业。”国医大师伍炳彩行医六十载,始终坚持用最少、最便宜的药解除患者病痛,被人民尊称“伍佬”。他经常教导学生:“疗效是中医的生命线,一定要为病人解决问题,为中医争口气。”

国医大师皮持衡为患者诊疗

“人命至重,有贵千金”,作为医者,我们要敬畏生命,精诚为医,以仁待人,坚定中医自信,不忘医者初心,把祖国优秀传统文化瑰宝传承好,运用好,发展好。”国医大师皮持衡已至耄耋之年,为了让更多患者得到及时治疗,他依然经常加班加点,并以其独特的人格魅力和崇高的医德风范,成为患者口中的“暖医”。他对待患者和蔼可亲,耐心倾听每一个诉求,用通俗易懂的语言为患者讲解病情和治疗方案。

全国名中医张小萍为患者诊疗

全国名中医张小萍的足迹遍布江西,在多个县区挂牌名医工作室,经常带领专家和学生到基层指导和义诊。她将仁爱待人与平等待人作为医乃仁术的精华思想,始终坚守这一价值追求,她同时要求学生“诊脉断疾,施药济人,心术皆正,不愧我心”。

全国名中医陈日新为外国友人体验热敏灸

全国名中医陈日新三十年专注灸疗创新实践,科研成果热敏灸技术获国家科技进步二等奖,现在又置身于热敏灸机器人的研发和推广,并推出热敏灸远程诊疗系统,让山区患者也能享受精准艾灸服务。陈日新说:“行医路上,我们既要耐得住寂寞,沉下心来钻研医术、守护患者,在日复一日的坚守中打磨仁心仁术;也要敢于创新,以传承为根、创新为翼,让传统医学焕发新生命力。”

国医大师、全国名中医是医术的标杆,也是医德的典范。江西中医药大学注重选树先进典型,发挥先进人物的榜样和示范作用,教育引导全校师生向前辈学习、向贤德看齐,在耳濡目染中筑牢医德根基,让榜样力量真正转化为医者群体坚守初心、践行使命的内在动力。

青春践行:让医德之花绽放在实践沃土

2025年4月6日,K6220次列车从赣州驶向南昌,当列车驶离吉安站后,一则紧急广播打破车厢宁静:“一号车厢有乘客突发身体不适急需医务人员!”一位面色苍白的年轻女性蜷缩着身体,双手紧捂腹部。正在休憩的江西中医药大学临床医学院2020级中医3班学生邓石明闻讯惊醒,迅速赶往现场。同车的江西中医药大学科技学院2019级中西医结合专业学生幸龙萍也同时来到现场。他们迅速展开四诊合参,判断为寒邪侵袭引发的急性腹痛。简短会商后,决定启动中医急救方案,运用随身携带的银针,取足三里、合谷及三阴交等穴位为患者实施针灸治疗,并配合腹部热敷与心理疏导。10分钟后,患者紧锁的眉头渐渐舒展,苍白面颊重现血色。见证全程的乘客们由衷赞叹:“中医急救真是立竿见影!”

史洁为突发疾病女孩施针救治

同样的情形曾多次在江西中医药大学学子身上发生:2018年7月29日,2018级研究生葛荣荣在鹰潭火车站运用针灸治疗,为因中暑引起的厥证老人施救,让老人转危为安。2023年2月3日,针灸推拿学院的史洁同学返回丰城实习时途经南昌站。在等车期间,广播响起了寻找医护人员的通知。史洁同学赶到现场后,经过“望闻问切”,并用随时携带的针灸用具,为发病女孩进行针灸治疗。经过治疗,患者的痉挛及眩晕得到缓解。2024年3月22日,附属医院规培生高姚面对昏倒在地不省人事的患者,她毫不迟疑,为患者实施人工呼吸等抢救措施。2025年6月6日中午,科技学院2020级中医学2班学生郁新健运用针灸技术,帮助烈日下晕倒在路边的高考女生小婷转危为安……

在江西中医药大学,医学生挺身而出抢救群众的新闻不再是“新闻”,而是常态。在群众急难困苦之际,他们总是能第一时间站出来,利用所学知识见义勇为、扶危救厄,以实际行动践行“健康所系,性命相托”的医学生誓言。

“江西最美医生”曾英坚为患者诊疗

学子的能量满满,离不开教师的言传身教。二附院消化科副主任吴旭涛了解到患者李某家庭经济困难,自费为其点餐,还自掏腰包为患者购买营养品。“江西最美医生”曾英坚表示,“有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰。从医20多年里,我从未忘记自己共产党员的身份,矢志成为一名医德双馨的医务工作者。”已经从学生成长为教师的葛荣荣说:“为救人学医则可,为谋利学医则不可,能够成功为群众施救,更加坚定了我学好中医、从事中医的信念。”附属医院针灸推拿科医师宗懿接捧祖父宗瑞麟、父亲宗重阳的“衣钵”,三代接力援助突尼斯,在非洲大地为构建人类卫生健康共同体贡献中医力量。

江西中医药大学将医德教育贯穿临床人才培养全过程。课堂教学,教师用名医仁心故事教育学生以仁待人;实践环节,要求学生学会换位思考,视患如亲;环境养成,杏林春暖故事悬挂寝室走廊,济世悬壶葫芦建设在校园绿地。这种“专业+医德”的融合教学,让医德教育从单独一课变为全程渗透、润物无声。

如今的江西中医药大学,医德医风建设已转化为实实在在的发展成果:毕业生去向落实率连续两年保持在 85% 以上,用人单位反馈“江中医学子医德好、上手快”;附属医院患者满意度提升至 98.6%,10 个专科入选国家中医优势专科;学校培养的 3 名国医大师、6 名全国名中医,成为中医药界的标杆。

在这片中医药文化厚土上,医德医风建设的故事还在继续。2025年7月11日,江西中医药大学“怀救苦之心,做苍生大医”医德医风专题教育正式启动,江西中医药大学党委书记黄加文在专题教育动员会上说:“我们要让每一位师生都成为杏林春暖的守护者,让怀救苦之心,做苍生大医成为江中医人最大的追求。”发源于庐山脚下的杏林文脉,在江西中医药大学历久弥新、有序传承,并愈发枝繁叶茂、芬芳吐翠。

稿件来源:党委宣传部

部门审核:徐道富

责任编辑:余浩